“中非医桥”班学习阶段总结:聚焦中国病理学发展现状的 启示汇报与讨论

李悦硕 2025年07月20日 18:40 浏览次数:

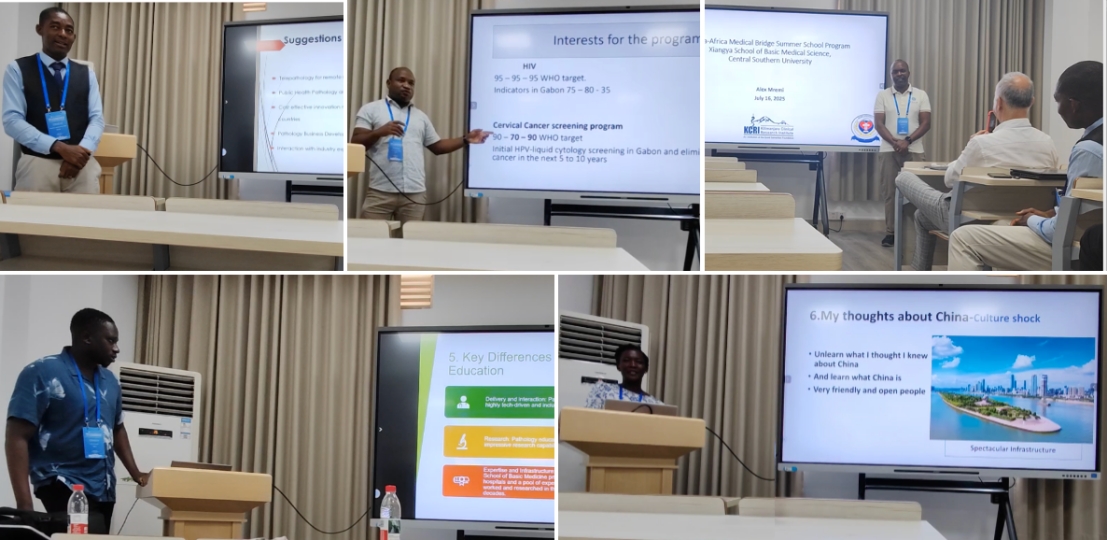

7月16日,“中非医桥”暑期学校项目课程过半,在项目班主任的组织下,学员围绕课程中所见所感展开了深入的汇报与讨论。活动现场气氛热烈,各位学员积极分享自己在学习中的收获、见解与思考。

在理论课程与实践工作坊中,中国病理学的先进技术成为学员们关注的焦点。特别是AI辅助诊断、数字病理平台等前沿技术的应用,让非洲学员们耳目一新。学员Achola表示:“中国的数字病理技术令人印象深刻,它不仅提高了诊断的准确性,还使得偏远地区的患者也能享受到高质量的病理服务。我希望能够将这一技术引入非洲,改善我们的医疗条件。”

学员们通过对比分析,总结了中非在病理学教育、技术设备及服务覆盖等方面的差异:在教育体系方面,中国拥有丰富的病例资源与专科导师制,培训体系更加完善,而非洲面临师资短缺、病例不足的挑战。学员Dominic指出非洲需要借鉴中国的模式,加强师资培养,并丰富病例资源;在技术设备方面:中国广泛应用的分子诊断技术在非洲仍属稀缺资源。坦桑尼亚学员TARIMO提出“阶梯式技术升级”路径,即从基础染色逐步过渡到数字病理;在公共卫生应用方面,中国病理数据在疾病监测与政策制定中发挥重要作用,非洲学员希望借鉴这一经验,将病理学与热带病防控结合,提升公共卫生响应能力。

学员们普遍认为,将中国先进的病理学技术转化为适合非洲本土的应用方案是当务之急。他们建议,可以通过捐赠二手数字化设备、提供远程运维培训等方式,帮助非洲建立区域数字病理中心。学员JUMA提出:“我们可以与中国合作,建立中非数字病理桥梁,通过捐赠设备、培训人员等方式,推动非洲病理学的数字化转型。”针对非洲病理学家短缺的问题,学员们呼吁加强中非在教育领域的合作。学员KITONSA表示:“我希望非洲能够与中国的高校建立长期合作关系,通过交换生项目、远程导师计划等方式,提高我们的病理学教育水平。”

在讨论中,学员们还强调了文化交流的重要性。他们表示,通过此次活动,不仅增进了对中国的了解和尊重,还建立了深厚的友谊。学员TALAY提到:“这次活动让我感受到了中国人民的友好和开放,我希望未来能够有更多的机会与中国学者交流合作,共同推动中非医学事业的发展。”

随着“中非医桥”班学习阶段的深入,学员们纷纷表示收获颇丰。他们不仅学到了先进的病理学知识和技术,还探索了中非合作的新路径。未来,他们期待将所学应用到实际工作中,为非洲病理学的发展贡献自己的力量。本项目不仅加深了中非医学界的相互了解和友谊,更为双方的合作提供了新的契机。相信在双方的共同努力下,中非病理学合作将迎来更加美好的明天。

(一审:柳学渊 二审:刘俊文 三审:王宽松)